해파리 제거용 자율 수상 로봇의 설계 및 개발

Design and Implementation of Autonomous Surface

Vehicle JEROS for Jellyfish Removal

얼마 전 KAIST URL(Urban Robotics Lab) 명현 박사팀(명현, 김동훈, 신재욱, 김형진, 이동화, 이승목)이 바닷가 물적·인적 피해의 주범인 해파리 퇴치 로봇을 개발해 화제가 됐다. 이 플로토 타입 로봇은 새만금과 시화호에서 실해역 테스트를 거치며 운항가능성을 확인했고, 이에 따라 해파리 피해를 방지하기 위한 대안으로 기대되고 있다. 본지에서는 이 해파리 제거용 자율 수상 로봇 ‘JEROS’를 소개한다.

1. 서론 - 연구 배경

최근 지구 온난화에 따른 해양 환경변화 및 해양구조물 증가로 해파리와 같은 유독성 생물체가 증가하고 있다.

국내에서는 2000년대 중반 이후로 유해해파리의 개체수가 꾸준히 증가해 각종 어업 피해, 발전소의 취수 방해, 해수욕장 주변 인적·물적 피해 등이 연간 3천억 원에 달하고 있다. 이러한 상황은 국외에서도 나타나고 있으며, 일본에서는 칼날을 장착한 저인망 어선으로 해파리를 퇴치하거나, 발전소 취수구 근처에 수중 카메라와 펌프를 이용한 영상기반 해파리 배출 장치를 설치해 해파리를 제거하고 있다. 국립수산과학원에서는 해파리 분리 및 절단 장치와 3중 그리드망을 이용한 해파리 제거 장치를 개발해 이를 어선으로 끌고 다니면서 해파리 퇴치에 활용하고 있다. 그러나 이를 운용하기 위해서는 다수의 인력이 필요하고, 큰 배가 움직이며 해파리를 제거해야 한다는 단점이 있다.

이러한 단점을 보완하기 위해, KAIST의 Urban Robotics 연구실에서는 ASV에 기반한 해파리 제거용 로봇을 사용해 인력과 시간, 자본의 소모를 줄일 수 있는 시스템을 개발했다.

해파리의 몸체는 연약한 젤리 성분으로 이루어져, 빠르게 이동하는 그리드로 쉽게 절단 가능하다. 또한, 수온이 상승하는 여름철 낮 시간대에는 해파리가 주로 수면 부근에 존재해 수상선으로 제거가 가능하다. 이에 연구팀은 해파리가 다수 발견되는 해양 지역에서 군집 로봇들이 카메라를 통한 영상 정보를 이용해 자율적으로 해파리의 군집을 탐지하고, GPS 와 IMU 등의 센서를 이용해 경로를 계획, 추종해 협업을 통해 해파리를 제거한다는 아이디어로 해파리 제거용 군집 자율 로봇 ‘JEROS(Jellyfish Elimination RObotic Swarm)’를 설계했다(그림1).

본문에서는 로봇 설계의 기초가 된 무인 수상선의 선형과 전장부의 설계, 자율 운항을 위한 위치 인식 및 경로 계획과 추종, 해파리 인식을 위한 영상처리 알고리즘의 제어 시스템에 대해 다루고, 마지막으로 실해역에서의 운항 실험을 통해 운용 가능성을 확인한다.

▲ 그림1. 해파리 제거 Concept

2. JEROS의 설계 및 구현

1)선체 설계

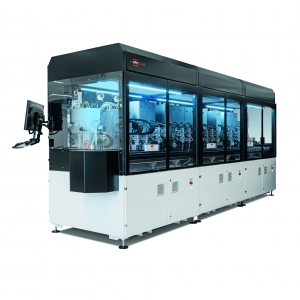

본 연구에서는 그림2와 같은 SWATH 타입의 ASV를 설계했다. 두 개의 속이 빈 공기탱크(Hull)가 수면 아래에 위치하고 나머지는 수면으로 올라오는 형상으로, 수면에서 파도와 부딪히는 부분은 Hull과 선체를 이어주는 6개의 링크뿐이며, 두개의 Hull이 적절한 깊이의 수면 아래로 가라앉아있는 형태로, 파도에 인한 외란에 안정적인 편이다.

제작된 로봇의 추력기(Thruster)는 로봇의 진행 방향에 대한 유체의 저항을 최소화하고자 각 Hull의 뒷부분에 배치되었으며, 로봇의 아래에는 해파리를 절단하는 용도로 로봇에 탈부착 가능한 사각 그리드가 장착되어 있다. 그리드는 매우 가는 와이어로 되어 있어 로봇이 해파리가 위치한 지점을 통과할 때, 그림1과 같이 와이어로 인해 해파리가 절단된다.

또한, 수면 가까이에서 해파리들의 영상 획득을 위해 선체 앞부분에 방수 카메라가 부착되며, 로봇의 선체 상단에는 각종 임무 수행을 위한 제어 회로들이 방수 케이스 내부에 모두 위치한다.

▲ 그림2. 해파리 제거 로봇과 해파리제거용 그리드

2)전장부 설계

로봇의 전체 제어 구조는 그림4와 같으며, 제어 및 내비게이션을 위한 전장부는 그림3과 같이 방수 케이스 내부에 구현되었다.

전장부에는 로봇의 위치인식 및 관성 항법 등의 내비게이션을 위한 GPS와 관성 센서(IMU) 및 해파리 떼의 위치인식을 위한 방수 카메라 등의 센서가 포함된다. 그리고 내비게이션 및 로봇 제어를 위한 컴퓨터(SBC, Single Board Computer)와 Thruster 속도 제어를 위한 마이크로프로세서(Microprocessor)가 포함된다. 이를 위해 사용한 전장부 부품은 표1과 같다.

▲ 그림3. 로봇 제어용 전장부 구성

▲ 그림4. 전체 시스템 구성도

3)GNC 시스템

로봇의 GNC(Guidance, Navigation, Control) 시스템은 Localization 모듈, Vision Processing 모듈, Path Planning 모듈, Position and Velocity Control 모듈, Monitoring 모듈 등으로 구성되며 이는 SBC에서 모두 처리된다.

Localization 모듈에서는 GPS와 IMU로부터 받은 정보를 사용해 현재 로봇의 위치와 방향을 추정하며, Vision Processing 모듈에서 카메라 영상을 통해 해파리를 인식함으로써, 현재 로봇을 기준으로 해파리의 위치를 파악한다.

여기에 추가로 원격지 Server로부터 받은 해파리 출몰 지역에 대한 대략의 좌표 정보를 사용해 해파리 제거를 위한 Path Planning이 이루어진다.

이렇게 만들어진 Path는 Position and Velocity Control을 통해 추종되며 최종 Motor Control 모듈은 Microprocessor에서 처리된다. 모니터링은 원격지의 서버에서 로봇의 상태를 파악하기 위한 것으로 로봇에 탑재된 SBC와 원격지 사이의 무선 통신으로 구현된다. 이를 통해 현재 로봇의 위치와 속도, 경로 생성, 추종 등 모든 상태를 모니터링 할 수 있으며, 상황에 따라 단순한 제어 명령이나 임의의 경로를 보내 수동 제어가 가능하다.

4)Robot Navigation

앞서 언급했던 Localization 모듈에서 Position and Velocity Control 모듈까지는 Robot Navigation으로 묶어 그림5와 같이 설명될 수 있다. 경로 계획을 위한 로봇의 위치 인식에는 GPS가 사용되며, IMU를 사용해 방향을 인식한다. 그리고 서버로부터 해파리 출몰지역의 위치 또는, 영상 처리를 통해 인식된 해파리의 위치가 주어질 경우, 로봇이 움직여야 할 경로가 다수의 가상 경유점의 집합으로 생성된다. 이렇게 생성된 경로는 LOS(Line of Sight) 방법을 사용해, 로봇의 현재 위치에서부터 목표위치까지의 가상 경유점을 통과하도록 로봇의 진행방향과 속도를 생성함으로써 추종할 수 있으며, 생성된 방향과 속도로 ASV가 움직일 수 있도록 Position and Velocity Control 모듈을 통해 추력기의 출력 값을 계산해 경로를 추종한다.

5)해파리 인식을 위한 영상처리

기존에 수중 생태 환경 연구를 위해 수중에서 비전 시스템을 사용해 해파리를 추적하는 연구는 있었으나, 본 연구에서는 수상에서 해수면 근처의 해파리 위치 인식 및 추적을 위해 비전 시스템을 사용했다.

이는 SBC와 여기에 연결된 한 대의 CMOS 카메라로 구성되며, 해수면 영상 획득 후 영상처리를 통해 해파리의 위치를 그림6의 과정으로 판별한다.

먼저, 원본 영상을 이진화 처리한 후 노이즈 제거를 위해 가우시안 스무딩을 한다. 그 후 Morphological Gradient 연산을 적용해 물체의 외곽선을 검출한다. 그러나 해수면의 출렁임으로 인해 영상에서 원치 않은 어두운 영역들이 생기며, 이는 해파리 윤곽선 검출에 장애 요인으로 작용한다.

이를 해결하기 위해 해수면의 영향으로 인한 어두운 영역을 원본 영상에서 검출해 침식 연산을 거친 후 Morphological Gradient 연산을 거친 영상과의 차를 구한다. 이는 해수면의 출렁임으로 인한 영역들을 제거하는 효과를 보여준다. 이러한 전처리 과정을 실제 해파리 영상에 적용해 보았으며, 그 결과는 그림7과 같다.

▲ 그림7. 실제 해파리 영상을 이용한 영상처리(a), 원본 해파리 영상(b), 해파리 영상의 Morphological Gradient 처리(c), 해수면의 어두운 영역 검출(d), 어두운 영역을 고려한 Morphological Gradient 처리(e) Blob Labeling 적용 영상

6)실해역 테스트

제작된 플로토 타입의 운용 가능성을 실험하기 위해 두 차례의 실해역 테스트를 진행했다. 테스트 장소는 많은 해파리가 서식하고, 로봇의 크기를 감안해 다른 해안에 비해 파도가 낮은 새만금과 시화호로 선정했다.

먼저 파랑에 대한 안정성을 높이기 위해 무게 추와 부력제를 이용해 균형을 조절했고, 임의의 경로를 생성해 추종하게 함으로써 운용 가능성을 확인했다.

▲ 실해역 테스트

3. 결론

본 연구에서는 유해 해파리 제거를 위한 ASV 기반의 수상 해파리 제거 로봇을 설계, 개발했다. 로봇은 자율 내비게이션을 위한 GPS와 IMU, 카메라, 연산을 위한 SBC와 Microcontroller로 구성되며, 원격 서버와 상태를 주고받으며 상황에 따른 사용자의 개입이 가능하다.

해파리는 연약한 젤리 타입으로, 수상 로봇에 장착된 그리드로도 쉽게 제거가 가능하며, 이는 시화호와 새만금에서의 두 차례 실해역 운용 테스트를 통해 확인되었다.

추후 연구에서는, 바다의 파도에 더 안정적인 운항을 위해 선형을 개선하고, 다수의 로봇을 통한 협업 시스템으로 효율적인 해파리 제거가 가능하도록 연구를 계속할 예정이다.

*본 내용은 지면상의 이유로 재편집되었습니다.

|

<필자약력>

|

![[전문가 기고] 조선작업용 용접로봇의 현주소와 미래 - 페어이노](https://file.yeogie.com/img.news/202506/md/zlxTrfq6oy.jpg)

![[인터뷰] (주)전테크, 산업폐수 처리 고효율 해법 제시](https://file.yeogie.com/img.news/202601/md/SJ74BvDszw.jpg)