의료용 로봇의 안정성 확보

의료기기 FDA 인증과 시장 진입 진일보 방안

국내에서 의료 분야에 대한 로봇 적용 사례가 확산되며, 의료 로봇에 대한 관심도가 높아지고 있다. 의료 분야의 로봇은 인간의 생명과 직결되는 민감한 분야인 만큼 높은 안정성과 확실한 검증이 필요하고, 시장 진입 측면에서도 의료용 로봇의 안정성 인증은 중요한 요소다. 특히 의료용 로봇의 가장 큰 시장이라 할 수 있는 미국 시장에 진입하기 위해서는 FDA 승인이 필수적이라 할 수 있다. 이에 KISTI에서는 효과적인 FDA 승인 획득 과정과, 이를 바탕으로 한 세계 시장 진출에 대해 제언한 보고서(KISTI MARKET REPORT)를 발표했다.

의료용 로봇의 긍정적 효과로 관련 산업 큰 성장 전망

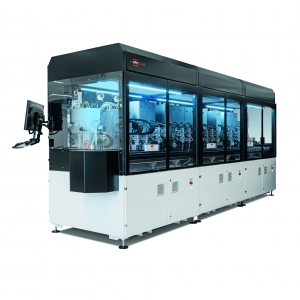

의료용 로봇이 크게 주목받고 있다. 이는 의료용 로봇이 환자에게는 더 좋은 삶, 수술시간 단축, 출혈 감소, 전염 가능성 감소 등의 효과를 주고 의사에게는 피로감과 수술 시 떨림 현상을 줄여주는 등 긍정적인 요소가 많기 때문이다.

또한 병원 입장에서도 환자의 병원 잔류 기간이 감소하므로 더 적은 시간에 더 많은 환자를 치료할 수 있고 최소 침습 수술 덕에 치료 결과도 더 좋은 것으로 인식되고 있다.

이에 따라 많은 병원에서 의료용 로봇을 도입했거나, 준비 중이므로 의료용 로봇 산업이 크게 성장할 전망이다.

한편 의료용 로봇은 외과 수술 로봇 ‘다빈치’로 대표되고 있지만 외과 수술 로봇만이 의료용 로봇을 지칭하는 것은 아니다.

우리나라는 2006년에 국가과학기술위원회에서 국가 전략 산업으로 로봇 산업을 선정해 정책 지원을 위한 통계 인프라 구축의 일환으로 로봇 산업 특수 분류를 제정했다.

2008년에 분류의 1차 개정이 있었고, 2011년에도 지식경제부에서 로봇 산업 특수 분류에 대한 2차 개정을 요청함에 따라 제조업 이외의 로봇 관련 산업을 포함해 대분류 7개, 중분류 48개, 소분류 229개로 변경됐다. 2차 개정된 로봇 산업 특수 분류의 대·중·소 분류체계에서 의료용 로봇 분류는 아래의 표와 같다.

성장 가능성 높은 의료용 로봇 시장

의료용 로봇 시장은 다빈치로 대표되는 복강경수술 로봇과 영상지원 로봇 분야가 크게 발전하고 있다. 국내의 2012년 로봇실태조사 결과를 참고하면 2009년까지는 생산액이 0.94억 원으로 매우 적었으나 2010년 35.1억 원, 2011년 63.55억 원으로 증가하는 추세이다. 2011년 생산액 중에서 60.33억 원이 실제로 출하됐는데 이 중에서 내수가 59.29억 원이고 수출이 0.74억 원으로 조사됐다. 국제로봇연맹에 따르면 세계 시장에서 2010년 의료용 로봇 판매액이 13.61억 달러에 달하며 지경부에 따르면 2008년에 28.83억 달러에 달했다고 한다.

ABI Research는 의료용 로봇의 2016년 시장 규모를 13억 달러로 전망했고, BCC Research는 의료 로봇 및 컴퓨터 지원 수술 장비 분야의 2016년 시장 규모를 36억 달러로 예측했다. 한편 Markets and Matkets는 최소 침습 수술 분야 2016년 시장 규모를 355억 달러로 내다봤고, WinterGreen Research는 수술 로봇 장치의 2018년 시장 규모를 85억 달러로 예측했다.

이처럼 의료용 로봇 시장 규모에 대한 예측 값이 발표기관에 따라서 다른 결과를 내고 있는데 이는 의료용 로봇의 범위를 다르게 해석하는 것에서 하나의 원인을 찾을 수 있다. 예를 들면 의료 로봇 자체만을 대상으로 할 수도 있고 부분품 및 서비스까지 시장 규모에 포함시킬 수도 있다. 이 보고서에서는 Frost & Sullivan의 예측치를 참고해 국내외 시장 규모를 추정했다.

의료용 로봇 시장 동향

국내 기업 중에는 (주)큐렉소가 ROBODOC을 앞세워 제품 개발 및 시장을 선점하고 있다. 큐렉소는 미국의 Integrated Surgical System으로부터 2007년에 ROBODOC 수술 로봇에 대한 모든 자산을 인수하고 2008년에는 미국의 FDA 승인을 얻어냈다. 최근에는 현대중공업 및 서울삼성병원과 공동연구를 진행해 ROBODOC의 국산화를 이루었다. 2012년에는 지식경제부의 로봇시범보급사업의 일환으로 ROBODOC의 해외 판매 활성화를 위해 미국과 싱가포르 거점병원의 임상 활용을 지원했고 국내 3대 및 인도사립병원 1대 등의 판매 실적을 내 35.3억 원의 매출을 올렸다.

현대중공업도 의료 로봇을 미래성장동력 중 하나로 설정하고 연구 개발에 힘을 쏟고 있다. 현대중공업은 2011년에 큐렉소와 공동으로 인공관절치환수술 로봇의 국산화에 성공했고, 현재 6축 다관절 로봇을 이용한 자동 정형외과 수술 로봇을 개발중이며, 파열된 인대를 새 인대로 교체하는 정형외과 인대재건수술 로봇, 암세포가 서식하고 있는 곳에 바늘을 꽂은 뒤 고주파 열을 가해 암세포를 죽이는 영상의학 분야 중재시술 로봇도 개발할 계획이다.

한편, 국내에서는 의료 로봇의 사용자인 병원이 직접 의료용 로봇 개발에 뛰어들고 있는데, 대구가톨릭대학교 의료원, 영남대병원, 서울아산병원 등이 그들이다.

Intuitive Surgical의 수술 로봇 다빈치는 세계 의료 로봇 시장을 선점하고 있다. ‘Yahoo! Finance’에 따르면 Intuitive Surgical의 판매액은 2009년 1,052백만 달러, 2010년 1,413백만 달러, 2011년 1,757백만 달러를 기록했는데 이중에서 다빈치 수술 시스템 이외에 수술보조기구, 액세서리 및 서비스 판매 등이 전체 판매액에서 차지하는 비중이 2009년과 2010년에서는 53%, 2011년에는 56%에 달했다고 한다.

Accuray의 Cyberknife는 방사선수술 시스템으로 연속 영상유도기술과 소형 선형 가속기를 결합했는데 작동 계획에 따라 삼차원적으로 움직일 수 있다. MAKO Surgical의 MAKOplasty는 엉덩이 및 무릎 수술에 사용되는 수술용 로봇이다. 수술내비게이션 시스템으로는 Stereotaxis의 Niobe 시스템과 Hansen Medical의 Sensei 시스템이 판매되고 있다. 이스라엘 Mazor Robotics의 SpineAssist는 의사에게 더욱 정교하고 안전한 척추수술을 가능하게 해주는데 환자 개인의 신체구조에 따라 삼차원적인 측면에서 최적 수술에 대한 사전 계획을 수립할 수 있도록 지원해 수술의 청사진을 제공할 수 있다. Mazor Robotics는 SpineAssist를 보완해 최근에는 Renaissance 시스템을 개발했으며 관련 보고서에 따르면 2011년 5.8백만 달러의 매출을 올린 것으로 알려졌다.

효과적인 FDA 인증 획득이 시장 선점의 키워드

시장규모가 가장 큰 미국 시장에 의료용 로봇을 판매하기 위해서는 미국의 FDA 승인을 반드시 거쳐야 한다. FDA 승인은 KFDA, CE 등 다른 국가의 인증보다 훨씬 까다롭기로 유명하며 FDA 승인을 받고 나면 다른 나라의 인증제는 오히려 쉽게 통과할 수 있다고 판단하는 것이 보통이다.

ROBODOC의 FDA 인증과 큐렉소로의 기술이전 과정을 살펴보면 FDA 인증제 이해의 중요성이 더욱 부각된다.

ROBODOC은 IBM에서 1990년에 분사한 Integrated Surgical Systems가 개발했으나 FDA 승인에 계속 실패해 시장규모가 가장 큰 미국 내에서는 판매하지 못하고 유럽 및 일본 등에 판매했다. FDA 승인에 계속 실패하자 회사는 2005년에 ROBODOC을 판매하려고 매물로 내놓았고, 한국의 큐렉소가 2007년 8월에 인수했다. 이후 큐렉소는 “FDA에 ‘시판 전 허가(PMA, PreMarket Approval)’ 대신 ‘시판 전 신고(510(k))’로 신청하라”는 의료 전문 변호사의 조언대로 진행했다. FDA는 5개 병원에서 130번의 임상시험을 요구했고, 큐렉소는 일본과 미국의 병원을 섭외해 130억 원을 투자, 임상시험 결과를 제출한 후 2008년 8월에 FDA 승인을 받았다. 이로써 큐렉소는 단번에 의료 로봇의 선두주자로 발돋움할 기회를 잡았으나 반대로 FDA 인증제에 대한 이해가 부족했던 Integrated Surgical Systems는 제품 개발만 완료하고 시장 진입에는 실패한 형국이 됐다.

미국 FDA 인증제에 대한 이해를 돕기 위해 의료기기 분야의 인증제를 살펴보자.

의료기기 분야는 세 가지 규제등급을 적용하고 있다.

Class Ⅰ은 일반규제(General Controls)로서 가장 낮은 등급인데 사용상 안전성이 입증되어 있거나 간편한 제품으로 고무붕대, 검사장갑, 수지형 수술기구 등을 예로 들 수 있다.

Class Ⅱ는 일반규제 및 특별규제(General Controls and Special Controls)로서 일반규제를 준수함과 동시에 특별규제사항을 준수해야 한다. 특별규제는 특별표시 기재사항 요건, 강제적 혹은 자발적인 성능기준과 시판 후 감시를 포함한다. Class Ⅱ에 해당되는 제품은 대부분 의사처방용으로 판매되고 의사의 지시에 따라 사용되는 의료기기인데 파워 휠체어, 주입펌프 등을 예로 들 수 있다. 이 등급에 해당되는 제품은 대부분 시판 전 신고(510(k), PreMarket Notification) 또는 품질시스템 규정에서 면제되지 못한다.

Class Ⅲ는 가장 엄격한 규제등급으로 일반규제 및 시판 전 허가를 준수해야 하며 이 등급에 해당되는 기기는 인간의 생명을 유지시켜주는 기구들이다.

시판 전 허가는 Class Ⅲ 등급 기기의 안전성과 효능을 확인하기 위한 과학적 심사과정으로 필수적이지만 1976년 5월 28일 이전에 시판된 기기들은 510(k) 과정을 통해 시판될 수 있다고 한다. 510(k)는 Class Ⅰ 일부와 Class Ⅱ 일부 및 Class Ⅲ에 적용된다. 또한 510(k)를 신청한 장비 중 일부와 대부분의 PMA에 대해서는 임상자료를 요구하기도 한다.

한편 GMP(Good Manufacturing Practices) 또는 QSR(Quality System Regulation)이라는 공장감사가 있는데 Class Ⅰ 일부를 제외한 모든 등급의 의료기기는 공장감사를 받아야 하고 이 검사는 최초 검사 후 매 2년마다 실시되므로 항상 대비해야 한다.

FDA 의료기기 인증제에 대해 간단히 살펴봤지만 세부적으로 살펴볼 것이 많고 복잡하다. 그러나 FDA 인증이 ROBODOC의 사례에서와 같이 사업의 지속 여부를 결정할 만큼 치명적인 변수이므로 이 분야 전문가의 도움을 받는 것이 불가결한 선택이 될 것이다.

미국의 경우 ‘ACRO(Association of Clinical Research Organization)’가 인허가 및 임상시험 컨설팅을 수행하면서 FDA의 파트너 역할을 수행하고 있다.

한편 보건복지부는 FDA·다국적 기업에 근무한 전문가로 구성된 비영리 글로벌 컨설팅 기구인 RHI(Regulatory Harmonization Institute)와 협력해 국내 기업의 FDA 인허가 관련 컨설팅 행사를 2011년 6월에 진행한 바 있다.

만약 개발된 의료용 로봇을 510(k) 과정을 통해 PMA 과정보다 좀 더 쉽게 FDA 인증을 획득하고자 한다면 법적으로 이미 시판되고 있는 의료기기와 본질적으로 동질성을 가졌음을 증명해야 한다. 동질성 여부는 사용용도가 같고, 기술적 특징이 같거나 기술적 특징이 다른 경우라면 안전성과 효능에 새로운 의문점이 없고 법적으로 시판된 기기만큼 안전하고 효과적이라는 것을 증명하면 된다.

한편 FDA 홈페이지에서 의료기기 부분 중 로봇 분야와 관련된 Product Code를 살펴보면 NEQ, OQQ, OJP, NAY, OLO, HAW 등이 있으며 각 분류에 대한 Total Product Life Cycle(TLPC) Code Report를 확인할 수 있는데, 여기에는 해당 Product Code에서 인증받은 기업별 제품리스트가 소개되고 있다.

따라서 510(k) 과정을 거치고자 한다면 이러한 제품리스트를 확인한 이후에 비교 분석을 진행할 필요가 있다. 또한 홈페이지에서는 510(k) 및 PMA 인증을 받은 제품에 대한 명세서를 월별로 확인할 수 있다. 기존에 FDA 승인을 획득한 의료용 로봇으로 다빈치, MakoPlasty, SpineAssist, ROBODOC 등이 언론상에 언급되고 있는데 이들 모두가 Class Ⅱ에 해당되며 510(k) 과정을 거친 것으로 확인됐다. 결론적으로 의료용 로봇에 대한 FDA 승인을 획득하려면 전문컨설팅 업체의 도움을 받되, PMA 과정 보다는 510(k) 과정을 밟는 것이 유리하며 FDA 홈페이지에서 제공하는 기존 의료기기 정보와의 비교분석을 시도하는 것을 권장한다. 이렇게 함으로써 시장에 한발 더 다가갈 수 있을 것으로 보인다.

한국과학기술정보연구원 www.kisti.re.kr

* 필자 : 한국과학기술정보연구원 이방래 선임연구원

![[스페셜리포트] 시바우라기계, 스마트 기술력 총망라한 ‘솔루션페어 2025’ 성료](https://file.yeogie.com/img.news/202506/md/7lXkxWJPCh.jpg)

![[인터뷰] (주)전테크, 산업폐수 처리 고효율 해법 제시](https://file.yeogie.com/img.news/202601/md/SJ74BvDszw.jpg)