Robot Navigation Technology and Its Standardization Trends

로봇주행 기술 및 표준화 동향(上)

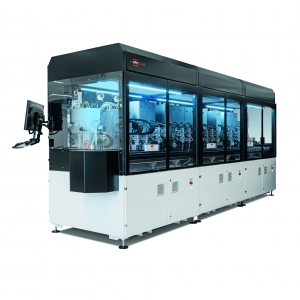

청소로봇은 로봇의 자율주행 기술이 적용된 가장 대중적인 사례이다.

사진은 ‘로보월드 2010’에서 선보인 삼성전자의 로봇청소기 ‘탱고’

로봇 주행은 환경 정보와 위치 정보를 기반으로 현재 위치로부터 목적지까지 경로를 생성하고 제어하는 기술 체계를 의미한다. 이미 로봇청소기, 군용로봇, 무인주행 자동차, 농업용 무인트랙터 등 개인서비스 로봇에서 전문서비스 로봇 영역까지 폭 넓게 적용되는 이 기술의 핵심 요소기술 동향 및 산업, 표준화 동향을 살펴봄으로써 로봇주행의 중요성과 기술확보 방향에 대해 알아보자.

[목차]

Ⅰ. 로봇주행 기술 개요

Ⅱ. 로봇주행 산업 동향

Ⅲ. 로봇주행 표준화 동향

Ⅳ. 로봇주행 기술 향후 전망

Ⅰ. 로봇주행 기술 개요

1. 로봇주행 기술의 구조

로봇주행 기술의 일반적인 구조에서 위치인식(Localization), 지도작성(Mapping), 주행제어(Guidance/Control)는 차량용 내비게이션과 동일한 개념이지만 로봇의 특징은 각 요소 정보의 정밀도(Level of Detail), 공간인지 기반의 지역경로생성 및 자율제어로 요약이 가능하다.

특히, 전통적인 로봇요소 기술 외에도 RTLS, WiFi, GIS, 센서 네트워크 등 대상 응용서비스의 활용에 따라 IT 기술과의 적극적인 융합을 통한 주행성능의 고도화가 가능하다.

로봇주행기능은 공간 정보의 활용방법에 따라 크게 세 가지 접근법으로 구분이 가능하다.

- 지도 기반 로봇주행(Map-based Navigation)

CAD데이터를 포함, 사용자가 사전에 제작한 지도 정보를 이용하는 주행방법이다. 차량용 주행지도도 지도의 사전제작방식을 활용하므로 이 범주에 속한다.

- 지도작성 기반 로봇주행(Map Building-based Navigation)

로봇이 미지의 환경에 대한 센싱 정보를 바탕으로 주행에 필요한 지도를 스스로 작성하는 방식이다. SLAM 이론이 개발되어 있으며 최근 로봇청소기도 SLAM 이론을 구현한 제품이 판매되고 있다.

- 지도를 사용하지 않는 로봇주행(Mapless Navigation)

주행 환경 내의 랜드마크(Landmark)나 사물을 인식하여 주행하는 방식이다. Optical Flow, Appearance-based Matching, 사물인식 등 방법을 통해 로봇의 모션과 진행 방향을 결정한다.

2. 로봇 위치인식

로봇 위치인식은 이동로봇의 위치(Position)와 방향(Orientation)을 인식하거나 환경지도상에서 이동로봇의 위치와 방향을 파악하는 기술이다.

위치인식방식은 크게 상대위치인식 및 절대위치 인식기술로 구분이 가능하다. 상대위치인식은 바퀴 인코더(Encoder), 가속도/자이로 센서 등 로봇탑재 센서를 이용하여 로봇의 이동경로와 위치를 계산하는 추측항법(Dead Reckoning)방식을 의미한다. 한편, 절대위치인식은 GPS를 포함하여 레이저, 카메라, 초음파 등을 이용하여 환경을 직접 센싱, 로봇의 위치와 방향을 계산하는 방식을 의미한다.

로봇 위치인식 방법은 지도 정보의 활용과 밀접한 연관을 가진다. SLAM 방식은 가정 내 제한된 크기의 공간인 경우에 상용화가 되었다. 국내에서도 삼성전자, LG전자가 천장의 영상특징점(Feature)을 기반으로 랜드마크 지도를 생성하고 이를 기반으로 로봇의 현재 위치를 인식해 청소효율을 높인 제품을 출시했다. 최근 미국의 Neato Robotics사에서 저가의 가정용 LIDAR 센서(785nm 파장대의 근적외선레이저로 인체에 무해한 Class1급)를 개발하여 레이저 기반의 SLAM을 구현한 제품을 출시하였다. 이것은 SLAM 구현을 위한 레이저 센서의 가격 경쟁력을 확보한 것으로 기존 제품 대비 한 단계 기술적 완성도를 높인 것으로 판단된다.

재귀반사 광학방식의 실내위치인식센서는 국내에서 생산하고 있는 StarGazer 제품이 폭넓게 이용되고 있다. 이 제품은 천장에 별도의 적외선 반사패턴을 부착하고 로봇에 장착된 카메라를 이용하여 해당 반사패턴을 획득한 후, 획득된 영상을 분석하여 로봇의 현재 위치를 파악하는 방식이다. 이 센서는 약 4m 이내의 천장 높이를 가지는 공간에서 안정적으로 동작을 하며 5cm 이내의 정확도를 제공한다.

2009년도에 인천의 일명 미래도시에 투입되었던 로봇을 나타낸 것으로 모두 StarGazer를 탑재하여 위치인식기능을 구현하고 있다.

한편, 공간의 규모가 커지고 구조가 복잡해지는 경우(예를 들어, 공항, 터미널, 쇼핑몰 등 방문객이 많고 랜드마크 부착방법이 공간의 규모에 따라 비경제적인 경우)에 대한 위치인식기술은 미흡한 상태로 향후 개발이 필요한 부분이다.

하지만 물류, 교통 등 환경을 변형하더라도 생산성 확보가 중요한 경우에는 RFID나 마그네틱 모듈을 바닥에 설치하여 로봇의 위치를 인식하는 방법을 사용하고 있다.

한편, 실외환경의 경우에 로봇 위치인식은 대부분 GPS 정보에 의존하고 있으나 로봇의 주행제어를 위한 정확도를 이용하기 위해서 고가의 DGPS 장비를 사용해야 하므로 국방로봇 등 별도 분야를 제외하면 민수 분야 적용에 어려움이 존재한다. 특수한 사례로 미국 JohnDeer사의 경우 자체 위성네트워크를 구축하여 StarFire GPS라는 제품을 자사의 농업용 무인트랙터에 탑재하고 있으며 별도의 지상보정국 없이 약 15cm 이내의 오차를 보이는 수준까지 도달하였다.

GPS 정보를 제외하면 현재 대부분의 위치인식기술은 비전 혹은 레이저 센서를 이용하여 구현되고 있다. 건물 외곽 등 GPS 음영지역이나 농축산 환경과 같이 GSP 신호를 수신하기 어려운 경우에 Visual Odometry나 레이저 기반의 Odometry 기술이 개발되고 있다. 최근 미국 카네기 멜론 대학에서 스테레오 카메라를 이용한 경우에 이동거리의 1% 이내의 오차 성능을 가지는 기술을 발표한 바 있다.

단일 카메라를 이용한 Visual Odometry 기술은 스테레오 시스템에 비하여 가격 및 캘리브레이션 등 연관된 복잡도를 줄이는 긍정적인 효과가 있으나 스테레오에 비해 거리오차가 비교적 크게 발생하고 카메라 위치에 따라 이른바 Scale Ambiguity 문제를 해결하여야 한다.

표1은 Visual Odometry를 이용한 로봇 위치인식기술의 최신동향을 나타낸다.

한편, 영상자체를 인식하는 Scene Understanding 기반의 절대위치 인식기술은 GPS 수신환경과 무관하게 적용 가능한 장점이 있으나 환경 특징점 추출, 매칭 등의 과정에서 연산부하가 클 뿐만 아니라 약 5m 내외의 위치 오차 성능을 가지므로 로봇의 주행제어에는 미흡한 실정이다. 최근에 프랑스 INRIA에서는 레이저 스캐너를 장착한 로봇차량을 이용하여 주변환경 정보를 획득한 후 구글의 GIS 정보와 매칭하여 로봇의 절대위치를 정확히 보정하는 방식을 시연한 바 있다.

3. 로봇 맵핑

맵핑은 로봇이 센싱한 환경 정보로부터 기하학적정보나 특징점을 추출하여 로봇이 이해가능한 형태의 데이터로 변환하는 과정이다. 일반적으로 로봇주행 기술에 있어서 맵핑(혹은 공간표현(Spatial Representation))과정은 크게 세 가지 다른 방법으로 공간을 표현한다. 즉, 공간분할(Spatial Decomposition), 기하(Geometric Map), 혹은 위상지도(Topological Map)로 구분 가능하다. 최근에는 공간의미정보(Spatial Semantic Information)를 고려한 지도구축기술이 관심을 받고 있으나 연구개발 초기단계이다.

점유격자지도(Occupancy Grid Map)는 공간을 일정한 크기의 격자로 나누고 로봇이 주행 가능한 Free Space와 장애물 혹은 구조물로 점유되어 있는 Occupied Space로 구분하여 표현한다.

이 방법은 매우 직관적이고 임의의 공간구조를 표현 가능하므로 80년대부터 현재까지 폭넓게 활용되고 있다. 하지만 공간의 크기가 커지게 되면 저장용량 문제가 발생하고 격자의 크기에 따른 지도품질의 변화가 발생할 가능성이 존재한다.

한편, 기하지도는 공간 내 구조물을 구성하는 점, 선, 다각형 등 로봇 탑재 센서로 인식이 가능한 특징점으로 구성된다. 점유격자지도에 비해 지도데이터의 용량을 줄일 수 있고 표현이 간단해 지는 장점이 있으나 로봇센서의 특성에 의존하고 시점(Viewpoint)에 따라 안정적인 활용에 어려움이 존재한다.

점유격자지도와 기하지도는 통틀어서 metric 지도로 불리며 이와 다르게 위상지도는 영역 혹은 물체간의 관계성을 바탕으로 생성된 지도이다. 로봇주행관점에서 위상지도는 Point-to-point 모션 기반의 주행제어에 적합하다. 주로 복수개의 별개 공간/영역으로 구성된 대규모 환경에 적합하며 개별 공간은 점유격자지도로 표현하되, 공간 사이의 관계는 위상지도로 표현하는 하이브리드 지도 또한 로봇주행에 많이 활용되고 있다.

로봇주행을 위한 환경지도는 미리 제작되어 로봇에 입력하는 방법을 통해 우수한 품질의 지도를 활용하고 위치인식, 나아가 주행성능의 품질을 보장한다.

하지만, 개인용 서비스 로봇의 경우 공간지도를 미리 제작하여 공급하는 것은 서비스 인력 관리, 개인 정보 등의 문제로 적용에 어려움이 존재한다. SLAM 기술은 이러한 용도에 적합한 최신 기술로서 앞에서 언급한 바와 같이 일부 상용 제품에 기술이 구현되어 사용되고 있다.

다음은 SLAM과정을 나타낸다.

알고리즘이 나타낸 바와 같이 로봇이 자동으로 환경지도를 구축하기 위해서 환경 특징점에 대한 안정적인 추적(알고리즘 중 Data Association)이 보장되어야 하며, 임의의 환경에서 로봇(즉, 센서)의 시점(Viewpoint)을 능동적으로 결정해야 하는 어려움이 존재한다. 특히, 공공장소, 움직임이 많은 공장 등 동적 객체가 다수 존재하는 환경에서 정적 특징점을 안정적으로 추출하는 것은 매우 어려운 일이다.

한편 표2는 로봇주행 SW의 기능을 비교한 예시이다.

표2 외에도 미국 Evolution Robotics사의 ERSP 주행 SW가 있으며 최근 Willow Garage사의 ROS가 오픈 소스 기반으로 학계와 산업계의 폭넓은 사용자층을 형성해 가고 있다.

*본 내용은 지면상의 이유로 재편집되었습니다.

한국전자통신연구원 www.etri.re.kr

<필 자>

유원필 ETRI 공간인지연구팀 책임연구원

최성록 ETRI 공간인지연구팀 연구원

이재영 ETRI 공간인지연구팀 선임연구원

박승환 ETRI 공간인지연구팀 선임연구원

![[전문가기고] 페트병 회수기 업체들의 저가 경쟁에 신음하는 페트병 재활용 산업](https://file.yeogie.com/img.news/202406/md/b1aZhEcAwq.png)

![[인터뷰] (주)전테크, 산업폐수 처리 고효율 해법 제시](https://file.yeogie.com/img.news/202601/md/SJ74BvDszw.jpg)