1. 시작

비즈니스 환경은 날로 혹독해지고 기술 개발은 빠른 스피드를 필요로 하고 있다. 에너지 분야는 셰일 가스·오일, 메탄 하이드로레이트 등 새로운 에너지 자원이 차세대 에너지로 존재감이 커지면서 에너지 밸런스에 큰 변혁을 일으키려고 한다.

시장은 상품수명의 단명화, 비즈니스 속도의 고속화, 매크로에서 미크로와 나노, 하드에서 소프트, 리얼(Real)에서 버추얼(Virtual), 홑원소 물질(單體)에서 솔루션, 프로덕트 아웃에서 마켓 아웃으로 변화하고 있다. 특히 나노테크놀로지나 그린 테크놀로지(환경부하경감기술) 등의 선단기술의 성장률이 높다.

제품 개발에서는 범용 재료의 구조 제어에 따른 고기능화, 에너지 효율 향상, 재생가능 에너지의 활용, 리사이클, 순환형 저탄소사회의 이행을 고려한 고정도, 고속화, 환경부하경감을 모두 넣은 혁신적인 성형 프로세스의 요구가 높아져 원료 배합, 성형 설비, 성형 기술을 한 번에 할 수 있는 커스터마이즈가 중요해지고 있다.

본문에서는 초임계유체를 이용한 압출발포기술, 미소성분제거기술, 혼련기술에 대해 소개한다.

2. 초임계유체(Super Critical Fluid, SCF)

초임계유체는 초계점 이상의 온도에서 압축된 물질로, 기체와 액체 두 성질을 동시에 가진다. 이 성질은 물질을 용해, 분해, 확산하는데 큰 효과를 준다. 용도로는 식품·의약분야에 있어서의 성분 유출·분리·살균·합성·중합, 유해물질의 분해, 반도체 제품의 세정·건조에 응용되고 있다. <그림1>은 온도와 압력에 의한 물질의 상태 변화를 나타낸 것이다. <표1>은 대표적인 초임계유체의 임계 온도와 임계 압력을 나타낸다.

3. 초임계유체를 이용한 압출성형기술

3-1. 압출발포기술

압출발포성형은 크게 화학발포방식과 물리발포방식으로 분류된다. 초임계유체를 이용한 성형은 물리발포방식이다. 이 방식은 단축 또는 2축 압출기에서 수지를 용융한 후 압출기 내에 초임계유체를 주입하여 믹싱 스크류로 용융 수지에 유체를 균질에 용해시킨다. 용해작업은 수지와 유체의 용해도에 크게 좌우되기 때문에 사용한 재료에 따라 성형조건을 최적화해야 할 필요가 있다.

이 후, 냉각용 압출기를 이용하여 발포 성형에 최적의 용융온도로 냉각시키고 금형으로 압출시킨다. 금형 선단부는 내압이 내려가기 때문에 용해되고 있던 가스 성분이 기화하기 시작한다.

여기서 이용된 초임계유체는 프레온, 부탄질소, 이산화탄소이다. 주요 수지로는 PE, PP, PS가 있다. 하지만 프레온은 오존층 파괴의 원인이 되어 환경에 심각한 악영향을 준다. 부탄은 오존층 파괴의 원인물질은 아니지만 가연성이기 때문에 방폭설비가 필요하고 작업환경의 취급이 쉽지 않다. 그러나 이것들의 유체는 수지와 용해성, 상용성이 좋아 외관상 좋으며 발포배율이 높은 성형품을 만들 수 있다.

발포제품은 우리 생활 속에서 일상적으로 사용되고 있다. 이들은 가볍고 단열성이 좋아 완충제로 고가의 상품이나 깨지기 쉬운 제품 등의 보호, 식품의 트레이(쟁반) 등 넓은 분야에 사용되고 있다. 최근에는 반사판, 음향판의 용도로 쓰이고 있다.

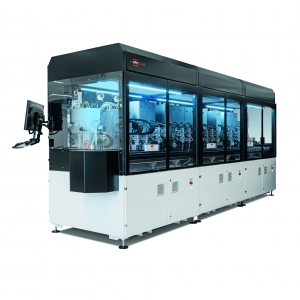

가장 대표적인 성형품은, 식품 트레이의 폴리스틸렌 발포 시트다. <사진1, 2>에는 Berstorff사(1)의 발포 시트 성형을 나타낸다.

초임계 이산화탄소를 이용한 발포성형은 1980년 초에 매사추세츠공과대학(MIT)에서 개발한 마이크로셀룰러 플라스틱(MCP)이 시초라고 한다.

이산화탄소는 오존층 파괴 물질이 아닌 비가연성으로, 지구상에 풍부한 저가의 물질이다. 또한, 발포에 사용되고 있는 이산화탄소는 지구온난화 효과는 있지만 주요 화학물질을 생산하는 과정에서 부산물로 발생하는 이산화탄소를 일시적으로 저장한 것이 사용되어지기 때문에 환경에 끼치는 영향은 적다. 앞으로는 초임계 이산화탄소를 이용한 발포기술이 주류가 될 것이라고 생각한다.

<참고문헌>

(1) Plastic Extrusion Technology, p.464

![[전문가 기고] 조선작업용 용접로봇의 현주소와 미래 - 페어이노](https://file.yeogie.com/img.news/202506/md/zlxTrfq6oy.jpg)

![[스페셜리포트] 시바우라기계, 스마트 기술력 총망라한 ‘솔루션페어 2025’ 성료](https://file.yeogie.com/img.news/202506/md/7lXkxWJPCh.jpg)

![[인터뷰] (주)전테크, 산업폐수 처리 고효율 해법 제시](https://file.yeogie.com/img.news/202601/md/SJ74BvDszw.jpg)